Las tres hadas de Cenicienta visitan al Papa para ver las hechuras de su vestido.

Exposición sobre los Códices de la Capilla Sixtina (Manuscritos miniados en colecciones españolas), Biblioteca Nacional, Madrid.

Las tres hadas de Cenicienta visitan al Papa para ver las hechuras de su vestido.

Exposición sobre los Códices de la Capilla Sixtina (Manuscritos miniados en colecciones españolas), Biblioteca Nacional, Madrid.

Praga no suelta. No nos suelta a nosotros dos. Esta mamaíta tiene garras. Hay que adaptarse o… Deberíamos prenderle fuego en dos puntos, el Vyšehrad y el Hradschin, y así sería posible liberarnos. Piénsatelo un poco hasta el carnaval (F. Kafka en carta a Oskar Pollak, 1902 –citado por Ripellino Angelo Maria, Praga mágica, Julio Ollero edito, 1991, p., 19).

(Otra entrada sobre Cetzee:Y el séptimo día el gran Coetzee sonrió)

Parece ser que la nueva temporada editorial va a estar marcada por el gran número de autobiografías que se van a publicar. Los últimos meses se han caracterizado también por la publicación de un buen número de obras autobiográficas, de desigual calidad, unas tendentes a la confesión, otras al análisis generacional o al ensayo y alguna otra todavía ahondando en las formas de hacer confluir novela y autobiografía.

Hace tiempo que no veo programas del corazón en la tele, aunque alguna vez pongo tertulias políticas nocturnas (Telemadrid, Veo, Intereconomía, Telecinco, etc.), que se parecen cada vez más en el tono y el formato a las rabiosas entrevistas rosa. Hace unos años, sin embargo, veía de vez en cuando entrevistas a corazón abierto y familia destripada. Las veía como quien se fuma un puro de vez en cuando, con sumo interés, placer y concentración, tanta como el desagrado de quien recibe el humo. Entre el cotilleo sobre sí mismos que ofrecían las celebrities entrevistadas, de repente creía oír jirones de verdad, atisbos de auténtica confesión que desentonaban con el escenario de fingido drama en el que se producían, con el público aplaudiendo a las órdenes del regidor.

Zambrano, María, La Confesión: Género literario, Madrid, Ediciones Siruela, 2004.

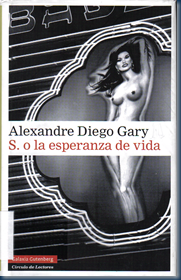

Se cumplía en mí entonces uno de los rasgos de la auténtica confesión, según la definió María Zambrano en un hermoso ensayo publicado originalmente en 1943: “…cuando leemos una Confesión auténtica sentimos repetirse aquello en nosotros mismos, y si no lo repetimos no logramos la meta de su secreto” (Ibid, p., 30). Pero, en los programas del corazón falta el rasgo esencial de la confesión, entendida como transformación profunda de uno mismo, porque la confesión es “la máxima acción que nos es dado ejecutar con la palabra” (Ibid, p. 31). El formato entrevista íntima intenta crear el marco ideal para una aparente confesión, pero no es más que una engañifa si damos por bueno que, como señala la filósofa, para que sea verdadera la confesión debe partir de una situación de enemistad con uno mismo y sería algo así como la elaboración del propio duelo, el monólogo contemporáneo a un proceso de pérdida de lo accesorio y de asunción de lo esencial, el difícil testimonio de lo que fue profundo malestar. La confesión pura, en ese sentido, equivaldría al relato en tiempo real de ese trance o, en su defecto, el acta aun caliente y con vocación de grito de esa metamorfosis encaminada, a menudo, a un reencuentro con lo verdadero, a una reconciliación con uno mismo. S. o la esperanza de vida, el libro de A. Diego Gary, hijo Romain Gary y J. Seberg, suicida él y seguramente también ella (1), se plantea como un reencuentro con la palabra salvífica, la búsqueda de un discurso perdido en la infancia que permita, una vez reencontrado, entablar con el mundo un diálogo de futuro constructivo. Esta novela testimonial, superada una primera parte prometedora, rápidamente cae en la banalidad narrativa más absoluta: tras una niñez y una adolescencia teñidas por la muerte de sus padres, putativos y no, y sus amigos, el protagonista, de prostíbulo en prostíbulo, busca la borrachera y la limosna emocional femenina para olvidar su malestar, hasta que por fin reencuentra el discurso salvador. Lástima que la obra sea tan poco interesante desde el punto de vista literario, por más que pueda resultar humanamente reconfortante saber que el personaje acaba siendo feliz en su matrimonio y que su hija le ha devuelto la esperanza de vida. Por lo demás, contiene un retrato poco edificante de R. Gary, tan buen novelista como mal padre. Me pregunto si la falta de hondura de

S. o la esperanza de vida, Gary, Alexandre Diego, Galaxia Gutemberg, 2010.

Si la confesión es un relato que urge verbalizar, la autobiografía, en cambio, se parece más a la mirada sobre la propia vida del que se pone la mano sobre las cejas para poder ver mejor el paisaje sin que le moleste el sol, ese sol que mira de frente quien se confiesa. En la autobiografía se cuentan a veces tristes avatares personales, grandes dramas, pero se contemplan como parte de un todo más o menos armónico, como si las tempestades le hubieran ocurrido a un personaje que ya solo somos en parte, a menudo más porque el tiempo ha pasado que por nuestros esfuerzos por ser otros. La autobiografía es una narración en la que hay un yo que no está en crisis, ese mismo yo que en la confesión hierve a borbotones. La confesión no se puede callar, porque implica un reencuentro con nosotros y los demás, la necesidad de una aceptación inequívoca, mientras que contar la propia vida es el resultado, por distintos motivos, de una libre elección. En medio, entre estas dos formas tan distintas y, al menos por lo que se refiere al tono, antagónicas, de mirarse a uno mismo, cabría una amplia gama de recursos retóricos para poner blanco sobre negro la propia vida. Porque la confesión en la medida en que es un relato que se piensa, se reelabora alejándose del tiempo real de la crisis, tiende a convertirse en autobiografía, en la misma medida en la que la peripecia vital que se recuerda puede revivirse como si fuera ayer y adquirir por momentos el sabor de la confesión. Así de inclemente es el paso del tiempo que casi todo lo disuelve, así de cruel es la memoria que no sabe del tiempo.

Azúa, Felix de, Autobiografía sin vida, Mondadori, 2010.

El libro de F. de Azúa es, en ese sentido, un magnífico intento de narrar una vida sin recurrir apenas a la peripecia personal, al anecdotario privado. Las fases de la vida del autor, sus sentimientos predominantes, se nos presentan a través de lo que pasa a convertirse en su trasunto histórico artístico, en un difícil pero conseguido equilibrio entre lo intimo y lo colectivo, entre la influencia recibida en tanto que miembro de una generación y la lectura singular del mundo. Y todo ello, la historia del arte y la vida misma del autor, entendido como una elegía de la inocencia irremisiblemente perdida y apenas reencontrada en fragmentos casuales que se cruzan inesperadamente por el camino. Pero de esas experiencias dice preferir hacer tesoro silencioso el narrador en una especie de invitación al silencio y al goce callado.

Coetzee, J.M., Verano, Mondadori, 2010.

Ahora Imagine Vd. que un investigador se propone escribir un estudio sobre el fallecido J. M. Coetzee que bien podría titularse Coetzee par lui-même (1972-1975).

El investigador recoge materiales diversos, entre los cuales unas notas inacabadas del autor mismo sobre temas varios escritas durante esos años, unas entrevistas realizadas a personajes importantes en la vida de entonces del escritor (una amante adúltera, una prima de la que estuvo enamorado de niño, una mujer de la que estuvo enamorado sin ser correspondido y que parece haberle inspirado a la protagonista de una de sus novelas, un amigo y colega universitario y otra colega con la que mantuvo una romance). Por último, el investigador también cuenta con unos cuadernos en los que aparecen fragmentos de texto no fechados. Los textos son semejantes a las notas del primer capítulo y tanto en estos como en aquellos al final aparecen indicaciones sobre ulteriores desarrollos, como si pudieran ser utilizados para profundizar en algunas cuestiones tanto personales como no.

Con estas piezas el investigador Coetzze, cuya capacidad como arquitecto narrativo con vocación experimental parece indudable, consigue montar un excelente autorretrato del artista que dejó ya atrás la adolescencia y cuya vocación, plenamente afirmada en su interior, no ha hallado aún eco receptor entre el público. Si en Infancia y Juventud, Coetzee enfriaba los elementos confesionales implícitos a través del uso de la tercera persona, aquí lo hace poniendo la matière narrativa en la fresquera, gracias a la inclusión de un caleidoscopio de perspectivas. Aunque, en realidad, Coetzee tiene poco que confesar, porque el punto de vista que refleja casi siempre es el de quien ya ha asumido su vocación, su destino, los caminos, a menudo arduos que le llevan a recorrer, y todo lo más presenta algunas fisuras en cuanto a su intensidad o a la seguridad sobre los temas por los que es solicitado, llamado, en términos coetzeeanos. Con una obra tan densa a sus espaldas, resulta incluso enternecedor que en un momento dado se lamente de haber dedicado demasiado tiempo a su labor didáctica restándoselo a su faceta artística. Pero lo que más llama la atención es que el brisa de la ironía que ya empezaba a soplar fuerte en Diario de un mal año aquí parece ser una especie de viento constante que modela el enfoque de las anécdotas, hasta dotar al protagonistas de rasgos cómicos indudables, salvo para él, pues su fe en sí mismo parece inquebrantable. Esa mezcla de tonalidades enriquece, desde luego, lo contado, que acaba por convertirse en una suerte de apólogo moral tragicómico.

Barnes, Julian, Nada que temer, Traducción: Jaime Zulaika. Anagrama, 2010.

Por, último Barnes, propone una autobiografía centrada en su miedo a la muerte. Con su habitual ingenio y pericia nos lleva de la mano por entre los meandros , de la historia de su familia y la de de su vida como escritor y también como lector, sinb olvidar un repaso a la historia cultural del tema. Unas gotas de divulgación científica, leídas en clave psicológico literaria, y hondas reflexiones sobre el oficio de fabular completan el menú. La figura del hermano, su alter ego filosófico no neurótico, le sirve para dar profundidad al autorretrato y delinear los rasgos de su propia figura muy a la inglesa, si se me permite recurrir al tópico, hablando en broma de lo serio y tomándose en serio lo banal. Otra manera, elegante pero no carente de sinceridad, de confesarse.

----------------------------------

(1) Sobre la personalidad de J. Seberg véase la novela de C. Fuentes, Diana o la cazadora solitaria, Alfaguara, 1994, en la que el escritor mejicano narra su idilio con ella y retrata una mujer en la que conviven la simpleza y la complejidad de forma dramática. http://holdontightmarie.blogspot.com/2010/09/aragoneses-por-el-mundo-segun-c-fuentes.html

Quizá las posturas del amor, el baile de los cuerpos entrelazados, los modos de estar unidos, tengan que ver con verbos como sigue, vuelve, gira, quita, quiere, sigue, coge, con palabras como debajo, encima, juntos, contra. Es lo que parecen sugerir los títulos que Claire Streetart da a los estilizados graffiti de su serie Duetto X, gratos espejismos del atardecer para el paseante urbano que al acercarse, aliviado o desilusionado, ve solo ficción. Hay en las figuras, más allá del descaro que supone verlas por la calle de las ciudades francesas en las que las ha pintado, gestos que no se conciben si no es por la fuerza que da el amor para el abandono y la acción. ¿Por qué lo llaman sexo si quieren decir amor? Leo en alguna página que se trata de una mujer, en otras que es un hombre. Desde luego, sabe retratar la esgrima con la que el cuerpo expresa el deseo:

Resuelve la incognita X y adivina cuál es cuál:

Duetto X

He aquí un fragmento del retrato que Juan Carlos Jiménez, el autor del texto de presentación a la recientemente clausurada exposición de Amnistía Internacional, hace de Marcelino Camacho, con quien compartió algunos momentos de su vida:

En México fue recibido con un mito. Y realmente lo era. En aquel viaje me di cuenta de la admiración con la que se le veía en el resto del mundo. Marcelino era para el movimiento sindical internacional lo que Nelson Mandela, salvando pocas distancias, ha sido para el movimiento pro derechos humanos. Un símbolo de la resistencia antifranquista y de la lucha obrera. Y recuerdo que pensé que era imposible no ser un poco vanidoso, viviendo siempre en esa especie de olor a santidad.

De aquel viaje, que luego relaté a mis amigos con ironía desmitificadora, recuerdo a Marcelino, que acababa de escribir sus memorias de nerudiano titulo, "Confieso que he luchado”, contando a todo aquel con el que se encontraba las mismas historias, y narrándolas de idéntica forma.

Recuerdo que me sorprendía ver a Marcelino, imperturbable, dando por terminadas las conversaciones o reuniones, por muy interesantes que resultasen o muy abrupta que fuese la interrupción, aproximadamente a las nueve de la noche para ir a la habitación de su hotel a descansar.

Y, en justa correspondencia, le recuerdo despertándome muy temprano por las mañanas para ir a desayunar y leer los periódicos. Yo he leído siempre El País de cabo a rabo, Marcelino leía media docena de periódicos mexicanos cada mañana.

No era extraño que en esos desayunos se le quedase mirando alguna pareja de españoles que se hallaba en plena luna de miel y creían reconocerlo. Marcelino, como le había visto hacer tantas veces en Madrid, con educación y cercanía, se levantaba, les estrechaba la mano y se presentaba: "hola, soy Marcelino Camacho". En México, en estas ocasiones, Marcelino añadía alguna explicación sobre los motivos por los que se encontraba allí, que yo, malévolamente, achacaba a su necesidad de que nadie creyese que se encontraba allí de vacaciones o haciendo turismo: "y estoy aquí para dar una conferencia sobre la revolución científico técnica, ya sabéis,… una revolución que está cambiando el papel del trabajador, sin eliminar su explotación….” E, inmediatamente, me señalaba a mí, que me encontraba silencioso dos o tres metros detrás de él y trataba también de justificar mi presencia, no fuese a ser, continúo siendo malévolo, que nos confundiesen con una pareja en luna de miel: "y el compañero, de la Federación de Enseñanza, también tiene una ponencia sobre la reforma educativa", mientras yo, tímidamente, sonreía y saludaba a los recién casados…

J.C. Giménez

...recuerdo cómo, juntándonos ocho o diez chavales y chavalas por el camino solíamos ir a la escuela bordeando la llamada bahía de Chingudi (o sea: la ría de Bidasoa) y cómo cuando había marea alta, veíamos flotando cerca de la orilla perros muertos que luego, al volver a casa ya con la marea baja, se habían quedado incrustados en el barro, inflados y apestando el aire. Pero, dos o tres veces lo que vimos no fueron perros muertos, sino cadáveres de hombres. Y es que, cunado coincidiendo con altas horas de la noche, la marea baja reducía la falsa bahía al estrecho canal del que ya he hablado páginas atrás, gentes que se habían quedado sin poder salir a Francia se echaban al agua para intentar cruzar los quince o veinte metros del canal, y en aquella casa nos despertábamos todos cuando oíamos el traquetreo de la ametralladora que les disparaba desde la motora franquista que patrullaba las aguas. La madre de Marichu, sobresaltada, gritaba en euskera: "¡Ay, ay, ay! Pobrecillo, pobrecillo (guisajoa, guisajoa) , que no lo maten, que no lo maten". Y por la mañana si le habían matado intentando pasar a Francia, lo veíamos nosotros flotando en el agua de ida a la escuela y, con la siguiente marea baja, como los perros muertos, incrustado en el barro, casi casi frente al consulado (Carlos Blanco Aguinaga, Por el mundo, Alberdania, 2007, p., 64-65)Leo la descripción que Kepler hizo de sí mismo a los veintiséis años, medio en serio y en tercera persona (Banville, J., Imágenes de Praga, Herce 2008, p. 165), señalando su semejanza con un perro, una especie de miniretrato del investigador as a young dog:

En noviembre nuestro paredondehelarte acogerá una exposición de José Ortiz. He aquí el texto de presentación y las fotos de las obras expuestas

Allá donde busco información sobre la trayectoria de José Ortiz como pintor me encuentro con un detalle sobre el que involuntariamente se ha fijado mi atención, y es que hace algunos años volvió a pintar. En segundo lugar, me fijo en el hecho de que había cogido los pinceles siendo muy joven, casi un adolescente. Me pregunto por qué me llama la atención esa vuelta a la pintura y me doy cuenta de que el detalle cobra una gran importancia autobiográfica en la imagen que me hago de José. Quizá solo sean proyecciones hechas a partir de mi experiencia, pero intuyo que esa vuelta a la pintura supuso un reencuentro con algo de lo mejor de sí mismo, algo que llevaba dentro, quizá adormecido o callado, durante los años en los que uno se ocupa de los hijos, de la casa, de la carrera, y casi no tiene tiempo para soñar despierto, o, en el peor de los casos, se embrutece dando importancia al coche, a los intereses bancarios, a los ahorros y otras enfermedades morales parecidas. No creo que sea ése su caso, porque lo que conozco de él es todo cordialidad, interés sincero por el detalle de la vida ajena, y simpatía –cómo me gustó reconocer sin decírselo a sus parientes putativos cuya foto tiene discretamente colocada en su despacho universitario. Lo cierto es que quien no escoge por entero la dedicación exclusiva al arte, vive sitiado por la dispersión. Por eso, tal vez, por haber sabido reconquistar una isla taller en su interior, el mérito de José es grande. El y su mujer, Monique, antes de pasar a la docencia universitaria, trabajaron unos años en nuestro centro y me resulta difícil disociar la imagen de José de la de ella. No puedo pensar en él más de treinta segundos sin que se me corporeice Monique como un numen protector que limita y modera su energía, al tiempo que la potencia dulce, pero severamente. Supongo que él está tan moniquizé como ella joseizée. Desde luego, dan la sensación de ser una pareja en la que uno amplifica lo bueno del otro, que a su vez está dispuesto a tomar conciencia de lo malo propio. Esa es mi impresión, pero vaya Vd. a saber, que, salvo entre nosotros y en Semana Santa, la procesión suele ir por dentro.

Seguramente la vuelta a la pintura en el caso de Ortiz es un regreso a la ingenuidad perdida, a la inocencia maltratada por la vida adulta, el regreso a un territorio palpitante de felicidad, tan asediado como necesario. Digo felicidad y a lo mejor debería decir autenticidad, porque la felicidad, tal y como la entiendo, también puede ser sufrimiento.

José parece querer traducir en pintura cuanto le interesa. Los títulos de sus obras, tan variados que incluyen obras literarias o cinematográficas, topónimos, temas bíblicos, mitológicos, estados físico espirituales, parecen dar muestra de la amplia variedad de temas por los que se siente llamado. Su mejor manera de procesar esas realidades es pintarlas, y lo hace de forma cada vez más abstracta, como muestra la serie que hoy nos presenta, carente casi por completo de los elementos figurativos que aparecían en buena parte de su obra anterior (vid. http://www.jortiz.es/). Manchas de color que, enmarcadas por fondos de un gris delicuescente, renacen por fuerza propia en paredes envejecidas, lavadas, que no son otra cosa que el lienzo, tratado como si fuera cerámica esmaltada, con una mezcla minuciosa de amor y rabia. Es una especie arqueología lírica, de dulce expresionismo que restaura las imágenes perdidas, presencias gestáltico artísticas, que, como si hubieran pertenecido a mundos sumergidos, reaparecen para convertirse en verdaderos (re)descubrimientos para el espectador. Algunos de sus cuadros tal vez tienen remotos referentes figurativos, pero sobre todo cifran sentimientos, sensaciones, anhelos indeterminados.

Felix de Azúa, señalaba recientemente algo que veo presente en esta exposición, referido a la poesía en su caso, "en el ascenso de la continuada abstracción, el artista adolescente abandona el territorio viviente de las palabras y entra en la escuela de la técnica compositiva y la filosofía del arte" (Autobiografía sin vida, p. 159). Ese territorio viviente, de las formas y colores en este caso, del que todo parece querer expulsarnos, revitalizado a través de una sincera abstracción, es el que retrata José en sus cuadros, ya de vuelta de tantas cosas, pero con la mirada aún fresca. Quizá una frase de Coetzee, una sabia paradoja, podría resumir esta pintura encandilada, adultamente infantil: “Una inocencia digna de respeto es una inocencia sin inocencia” (J.M. Coetzee, Contra la censura). En el vano intento de pintar el territorio feliz perdido reside la emoción que provocan estos cuadros, una emoción con rasguños esmaltados de melancolía.

Javier Brox

Llega casi a su fin la exposición de Anmistía Internacional que ha tenido ocupado el paredonehelarte durante todo este mes de octubre. La exposición se llamaba Buenas noticias, porque recogía los logros conseguidos por A.I. en la reivincicación de los derechos humanos. Hoy, desde Inglaterra, llegan, sin embargo, malas noticias, como suelen serlo las derivadas de las guerras. Guardian publica información sobre la existencia de manuales militares de tortura. Es una más de las noticias que señalan todo tipo de abusos cometidos en los conflictos recientes, en particular en Irak. Esperemos que si el año próximo tenemos la suerte de poder contar de nuevo con la colaboración de A. I. vuelvan a traernos buenas noticias.

Una última buena noticia es que el próximo día ocho de noviembre el portavoz de Anmistía Internacional en Zaragoza, Miguel Angel Bases, dará una charla titulada SITUACION DE LA PENA DE MUERTE EN LA ACTUALIDAD. Será a las 19`30.