Parece ser que la exposición Hitler y los alemanes. Nación y crimen que se está celebrando en Berlín, la primera dedicada al dictador que se organiza en Alemania desde el final de la Segunda guerra mundial, está teniendo gran éxito.

Las fotos que publica la prensa tienen que ver más con la vida cotidiana en las ciudades, con la apariencia de normalidad bajo el nazismo que con los progromos o los horrores de los campos de concentración y exterminio. Y es que la exposición se centra en la atracción que Hitler ejerció sobre muchos alemanes que no tuvieron una participación directa en los crímenes nazis:

Galería de imágenes del Daily Telegraph.

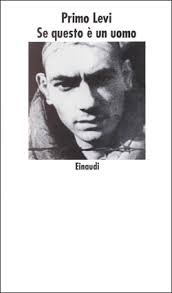

En las obras autobiográficas y las obras de ficción que he leído sobre el nazismo se da cuenta de todo tipo de barbaridades. Baste recordar que la expresión de origen kantiano que mejor define el fenómeno del nazismo, “el mal radical”, puede aplicársele con todo rigor, sea, por lo que se refiere a los artífices del horror, en el sentido de un mal absoluto, demoníaco sea en el sentido de un mal infligido burocráticamente, sin espesor (i)racional alguno. Si pienso en esos horrores a mí me vienen a la cabeza las obras de Primo Levi, en el terreno autobiográfico, o, en el terreno de la ficción

novelesca, Vida y destino (V. Grossman, Galaxia Gutemberg) o, más recientemente, una novela de menos calidad literaria como Las benévolas (Jonathan Littell, RBA). Por otro lado, todavía hoy colean procesos a antiguos nazis, cuestionamientos sobre la propiedad de obras artísticas, o aparecen documentos relacionados con personajes de mediana o pequeña importancia. Las cartas del doctor muerte a su familia que El País publicaba el domingo pasado son un ejemplo de ello.

novelesca, Vida y destino (V. Grossman, Galaxia Gutemberg) o, más recientemente, una novela de menos calidad literaria como Las benévolas (Jonathan Littell, RBA). Por otro lado, todavía hoy colean procesos a antiguos nazis, cuestionamientos sobre la propiedad de obras artísticas, o aparecen documentos relacionados con personajes de mediana o pequeña importancia. Las cartas del doctor muerte a su familia que El País publicaba el domingo pasado son un ejemplo de ello.

Sin embargo, siempre me ha ocurrido que lo que mejor recuerdo sobre el nacionalsocialismo son pequeños detalles que, como rendijas minúsculas, me hacen entrever de forma para mí más convincente el inmenso sufrimiento que debió suponer vivir bajo el régimen. Cuando veo Shoah, de Lanzmann, no puedo evitar sentir una mezcla de estupor y desconcierto. Pero es tal la magnitud del horror que se filtra a través de, por ejemplo,

las anécdotas que cuenta Levi, o la intensidad de la desolada ternura que produce la muerte de una mujer que se siente por primera vez madre de una niña desconocida en una cámara de gas (Grossman) que esos hechos se me escapan de la memoria o quizá la memoria huye de ellos. Me resulta imposible metabolizar su recuerdo, mantenerlo vivo como objeto de pensamiento, hasta el punto de se hace presente en mí como si fuera una imagen repentina que tan pronto se enciende como se apaga. Tal vez me ocurra algo parecido a lo que me pasa con los simulacros de incendio, que es tal la distancia entre la ficción del simulacro y la vivencia directa de un incendio que no puedo tomarme del todo en serio la simulación. No se piense nadie que estoy sugiriendo que en el recuento de las víctimas del nazismo están falseados los datos o la magnitud del horror. Lo que quiero decir es que barbaridades semejantes a las cometidas por el nazismo es difícil que puedan ser concebidas, al menos por personas nacidas a partir de los años cincuenta en occidente, porque esas personas no han conocido nada semejante. Por más que uno oiga testimonios directos, tiende, puede ser que como un mecanismo de defensa,a alejarse de ellos, a enfriarlos, asimilándolos a otros tantos datos históricos. Solo así, quizá, sea posible para muchos ver la exposición de Berlín.

En mi caso, son los pequeños detalles los que no puedo evitar recordar, detalles menos sangrientos. Por ejemplo, que Kemplerer (Quiero dar testimonio hasta el final. Diarios, 1933-41, Galaxia Gutemberg) pudo tener un animal doméstico, un gato creo recordar, porque su mujer no era judía, pero que hasta ese pequeño privilegio de matrimonio mixto le fue arrebatado. O también, por ejemplo, recordaré siempre que Jorge Semprún salvó la vida seguramente porque se dejó aconsejar por otro preso a la hora de inscribir su profesión en el campo de concentración, optando por un trabajo artesanal, útil a ojos de los encargados de decidir quién debía vivir y quién no; o que, siendo preso, una vez que se salió del camino que debía seguir para ejecutar un encargo que no recuerdo y se encontró casualmente con un oficial nazi que decidió no matarle allí mismo como a un perro de la misma manera que hubiese podido decidir lo contrario antes de ir a comer con sus conmilitones.

Leo que en la exposición de Berlín no incluye objetos de primera mano del Hitler para evitar peregrinaciones filonazis en pos de lo que consideran reliquias y entonces recuerdo que quizá tanto horror se derivó en parte de la concepción divinizada que llegó a tener una parte de la población de su dirigente. Quizá hubo banalidad en el horror, como señaló en algún momento H. Arendt, pero también hubo creencias que lo hicieron posible. Cuenta Rosa Sala Rose (Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, El Acantilado, 2003, 207-208) que:

“Todo el mundo debía poseer un retrato del Führer, cuya profanación resultaba duramente castigada…la dimensión icónica del Hitler…terminó por calar hondo en el subsconsciente popular, hasta el punto de convertirse en un factor de auténtica religiosidad sólo comparable a ciertos aspectos de la imaginería católica. Una clara muestra de ello es la creencia, registrada por Kemplerer,

de que en las ciudades alemanas bombardeadas se mantenía en pie únicamente la pared en la que se colgaba el retrato de Hitler” Y está consideración sobrehumana no se limitó al territorio alemán: “…la condesa Von Bredow recuerda que durante las olimpiadas de 1936…una ciudadana recogió del suelo un guijarro que el dictador acababa de pisar, lo besó y se lo guardó en el bolsillo como una reliquia.”